お得な周遊電子パス「金谷ダイヤモンドパス」を使って、鋸山登山から金谷港の周辺観光まで楽しめる日帰り旅をしてきました。

今回は、「金谷ダイヤモンドパス」で使える鋸山周辺施設観光をご紹介します。

fa-arrow-circle-o-down「その1 久里浜~金谷港編」「その2 鋸山登山編」「その4 食事・ショッピング編」はこちら

fa-arrow-circle-o-down「その5 恋人の聖地・石のまち金谷編」は鋭意作成中!

「金谷ダイヤモンドパス」のオプションで使える施設は、

- 鋸山ロープウェー往復券(大人950円)

- かぢや旅館日帰り入浴(大人700円+フェイスタオル200円)

- 鋸山美術館入館料(一般800円)

- 金谷港-マザー牧場間バス往復(往復1,760円相当)

以上、4施設の中から2つ選択可

今回の訪問日はマザー牧場行きバスがあいにく運行していなかったため、必然的に3施設の中から選択

登山後にひと風呂浴びたい…という欲求はあったのですが、スケジュールの都合、今回は却下

というわけで、今回は「鋸山ロープウェー」と「鋸山美術館」を利用することにしました

目次 Contents

鋸山ロープウェーで山頂散策

ちなみに、鋸山下山後、車力道と関東ふれあいの道コースの分岐点【A】から鋸山ロープウェーまでは徒歩11分程度の距離

結構近い

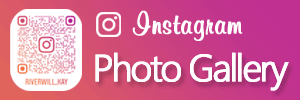

1-1 鋸山ロープウェー山頂周辺マップ

鋸山エリアマップ by 鋸山ロープウェー公式HP

あらかじめ申し上げておくと、

鋸山ロープウェー山頂駅に「地獄のぞき」はないので、「地獄のぞき」目当ての方は山頂駅からお隣の日本寺(にほんじ)に入る必要があります

拝観料(大人700円)が別途必要です

この期間での山頂駅へのアクセスは車やタクシー、徒歩となります

あらかじめ、ご注意ください

鋸山ロープウェー運転休止期間:2022年1月11日(火)~3月18日(金)

1-2 鋸山ロープウェー山麓駅~山頂駅へ

鋸山ロープウェー 山麓駅に到着

国道127号から金谷神社方面に左折して、緩やかな坂を登っていくと、

住宅地の一角に鋸山ロープウェー山麓駅が見えてきます

駐車場は結構広いですが、ここにたどり着くまでが、車だと道が狭くて不便かも

(駐車場無料、乗用車200台、観光バス6台分)

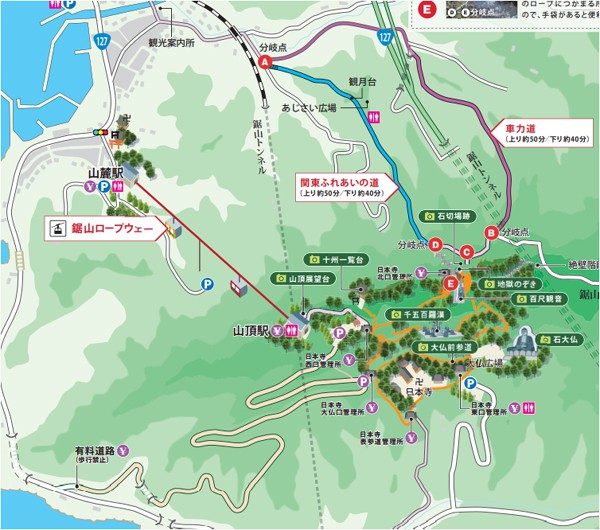

金谷ダイヤモンドパスのQRコードで往復乗車券に交換

「金谷ダイヤモンドパス」のQRコードをチケット販売窓口にて提示

受付の方が専用端末でQRコード読み込んだら、代わりに往復乗車券が手渡されます(当日限り有効)

意外に(?!)混んでる

明確な運行スケジュールはなくて、

基本15分間隔、混み具合で5~10分間隔にするなど柔軟に対応

ちなみに、山麓駅・山頂駅ともに自販機のドリンクは観光価格上乗せなのかちょっとお高め

喉が渇きやすい人は事前にどこかで調達しておくとよいかも

登りのゴンドラは赤色

山頂駅までの所要時間はおよそ4分

山麓から山頂まで徒歩1時間半かかると思えば、片道ワンコイン(500円)のメリットは大きい

登りのゴンドラの車体は赤

定員41名

ウグイス嬢のアナウンスが色っぽい

ゴンドラ内の様子

残念ながら満員で、特等席(前方)を確保できず

ゴンドラ嬢(?)のアナウンスが、エレベーター嬢かウグイス嬢?かってぐらい独特のイントネーションと艶っぽい声で、説明が頭に入ってこなかった

天井からぶら下がってるゴンドラがかわいい

鋸山の山容が見渡せます

のこぎり歯のようなギザギザ頭の鋸山の山容を一望

標高は低めだけど、なかなかの迫力

曇っていたのが残念

1-3 鋸山ロープウェー山頂駅到着

山頂への階段

あっという間に山頂駅に到着

山頂駅構内の階段からも展望台へ出られますが、

一応順路は、この階段から上がっていきます

バリアフリーにはなっていないので、足の悪い方にはちょっとしんどいかも

日本寺西口へはこちら

前述したとおり、山頂展望台には「地獄のぞき」はなく、そもそも展望台からも見えないので、興味のある方は日本寺西口へLet's Go!

徒歩4~5分の距離ですが、未舗装の凸凹道なので、ヒールの高い人とか足元要注意

(歩くのをガチで拒否っていたピンヒールの女子がいらっしゃいました…苦笑)

地獄のぞきや日本一の磨崖仏へは別途拝観料必要

ここからは日本寺の境内なので拝観料が必要

地獄のぞきだけでなく、日本一の磨崖仏(薬師瑠璃光如来(やくしるりこうにょらい))や百尺観音、千五百羅漢など由緒ある石仏と苔むした境内を散策できるのでオススメ

起伏の激しい境内ですが、サクッと散策しておおむね1時間程度ですかね

1-4 鋸山山頂展望台の様子

鋸山山頂に到着

さて、ロープウェー山頂駅からアプローチできる鋸山山頂

さきほど、本来的な鋸山山頂を制しましたが、ここも標高的には同じ329.5mなんでしょうか

なかなかの見晴らしです

ここから見える東京湾の眺望

ロープウェー山頂駅3階の展望台テラス

ここからはこんな景色が堪能できます

房総半島と東京湾の絶景!曇ってるのが残念

あいにくガスっていたので伊豆大島や利島、新島は見えず

でもなかなかの絶景

ちなみに左の高い山は標高349mの「富山(とみさん)」

富山といえば、あの滝沢馬琴の『南総里見八犬伝』の舞台

伏姫と八房が籠もった山ですよね

薬師丸ひろ子&真田広之主演映画『里見八犬伝』が思い出されます(←世代がバレる)

石切資料コーナー兼食堂へ

山頂展望台からはこの階段を通じて、下の階のロープウェーのりばへ行くことができます

ロープウェー山頂駅、名物駅長(?)の野良にゃんこ

鋸山ロープウェー山頂駅には名物駅長(?)の野良にゃんこが2匹棲み着いていて

1匹がこのぶち柄にゃんこ

人馴れしてるけど、結構つれない(こっち向いてくれない)

登山客を見守る野良にゃんこ

もう一匹は、ロープウェー山頂駅から出てくる観光客を見守る(見張る?)黒猫のにゃんこ

横顔がかわいい

1-5 鋸山ロープウェー山頂駅展望台2階の様子

石切資料コーナー・食堂・売店入口

建物2階の石切資料コーナー・食堂・売店もチェックします

房州石のサンプルが並ぶ、鋸山の資料コーナー

食堂の一角に、鋸山の歴史と科学がわかるスペシャルコーナーが設置されています

ここでは、鋸山から切り出された房州石の各種石材サンプルを展示

石にも色んな種類があるんですねぇ

房州石の歴史はさかのぼること室町時代

当時は安房国城主・里見氏の城を支える柱のツカ石として使用されたそう

文明開化が花開いた横浜港に近いことで、江戸幕末期以降は横浜港の護岸工事や土木工事を中心に、横浜、横須賀、京浜地区では公共事業石材に指定され、まちは一気に繁栄したそうです

房州石は皇居の造営や靖国神社などにも使われているそうですよ

鋸山の歴史学習ができます

そのほか、地質学的な見地による鋸山の歴史から、石切り場で実際に使われた道具の展示など、ひとつひとつの規模は小さく地味ですが、意外に内容は濃くてタメになります

食堂は14時まで、売店のみオープン

山頂展望食堂の営業時間は、10時半からおよそ14時頃まで(正確には、最終便2時間前まで)

意外に早く閉まってしまうので、山頂駅での食事を当てにしている人はご注意

なお、お土産物や各種ジェラートを販売している売店の方は最終便まで営業してます

食堂終了後は、テイクアウトできる食事系のものは、食べ歩きか、わずかに設置されたベンチでいただくことになります

鋸山ロープウェー名物のどす黒い「地獄アイス」実食

山頂展望売店の名物「地獄アイス」(カップのみ350円)

「地獄のぞき」にちなんで「地獄」(溶岩?)をイメージしたブラックアイス

どす黒くて一見不味そうですが、素材は“竹炭×バニラ”なので、そこは普通に美味しいです

なんなら、トルコアイスのようにやたらネットリ感のある舌触りなので、病みつきになりそう

シャレが利いてる「シャロン・ポストーン」

こちらは2012年12月、鋸山ロープウェー開業50周年を記念して作られた房州石のポスト、その名も「シャロン・ポストーン」。。。(苦笑)

シャレは利いてますが、単なる置物ではなく、れっきとした郵便ポスト

投函された手紙は金谷郵便局が集荷し、もれなく「ロープウェーと地獄のぞきと金谷港が描かれた風景日付印」が押印され宛先に届けられるそうです

切手やはがきは売店で販売中

「恋人たちの聖地・石のまち金谷」プロジェクトの一環でもあります

※PDFが開きます

安産・縁結びの神様が祀られてる小さな神社

こちらは、もとはロープウェー山頂駅付近に祀られていた小さな神社「竜悦庵(りゅうえつあん)」

老朽化に伴い、2012年12月、シャロン・ポストーンの設置とともに山頂展望台2階の一角へ移設されました

祠で拝んだときに「なんで神様の祠なのに鏡とか御神体がなくて、横にビーナス像なんだろう…」とふしぎに思っていたら、あとで理由が分かりました

ビーナス像の横には、(見えていなかったですが)実は木彫の男根性器も祀られていたとか……

要するに、竜悦庵は性器崇拝の神様

男根(性器)崇拝は、愛知県の田縣(たがた)神社とか、そういえば埼玉の三峯神社の節分会の「ごもっとも神事」でもありましたね

意外にポピュラーなのか

どういった由来でこの地に祀られているのかは不明ですが、

少なくとも竜悦庵のご利益は家庭円満、縁結び、安産などがあるそうです

絵馬は売店で買えるので、ぜひご利益授かりたい方はお参りしてみてください

光芒が差した、東京湾の絶景

ふと東京湾を眺めると、雲の隙間から神々しい光芒が差し込んでいました

何という絶景

でも、もたもたしているうちに光芒の真下を通過していた貨物船が動いてしまって、画的に残念な感じになってしまいました

1-6 下山

下山のゴンドラの色は黄色

ロープウェー山頂駅での滞在時間はおおむね1時間程度

普通の人なら30~40分もあれば十分かも

下山は黄色の車体のゴンドラでした

今度はもう一つの鋸山新名物・地獄まん(もんじゃ入り)を食べてみたいです

日帰り温泉なら「かぢや旅館」

もし、時間に余裕があるなら金谷港へ戻る途中に、「金谷ダイヤモンドパス」で使える「かぢや旅館」の日帰り入浴もおすすめ

鋸山ロープウェー山麓駅から徒歩6分ほどですね

かぢや旅館で日帰り入浴も可

<日帰り入浴>

受付時間 12:00~19:00

通常料金 大人(中学生以上)700円、小学生500円、2歳~未就学児300円

泉質:弱アルカリ性の療養泉(冷鉱泉)

効能:つくり傷・婦人病・運動器障がい・冷え性など

中は入っていないので不明ですが、

かぢや旅館の創業は江戸時代末期の1854年というから、かなりの老舗旅館ですね

昭和レトロな雰囲気がいい感じ

北海道の学生が作った房州石の彫刻が並ぶ「石の刻道」

そういえば、かぢや旅館を経由する金谷港への道のりには、さりげなく石の彫刻が設置されていました

これは、「石のまち金谷」のまちおこしの一環で、北海道の学生らによる房州石で制作したモニュメントだそうです

金谷というまちから受けたインスピレーションがモチーフということですが、なかなか独創的で個性的で、とにかくユニーク

全部で32体あるそうです

精肉店の角や民家の前、駐車場にもあるので、ぜひ宝探し的に探していてくださいね

川のリフレクションが美しい

行きで通りがかった小さな川のリフレクションがあまりにもキレイで一枚

鋸山美術館で鋸山の歴史を学習

「金谷ダイヤモンドパス」の施設利用券の残り1枚を使うべく向かったのは「鋸山美術館」

3-1 鋸山美術館概要

2010年にオープンした「鋸山美術館(旧金谷美術館)」

2010年、「石と芸術のまち金谷」として、まちおこしの一環でオープンした小さな町の美術館「鋸山美術館(旧金谷美術館)」

金谷ゆかりの資料や作家ご本人あるいはそのご家族、または美術愛好家などから寄贈された美術品の数々を収蔵し、展示されています

打ちっぱなしのコンクリート壁に房州石のレリーフが施され、シンプルだけど洗練されたデザイン

そして、なぜヤシの木なのかは不明

美術館前にあるふしぎな魚のオブジェ

美術館入口前に展示されたこの奇妙な魚のオブジェ

おそらく、金谷名物のアジをモチーフとしたオブジェだと思いますが、なかなかシュールな存在感

なんかちょっと、映画「崖の上のポニョ」でポニョが宗介を追って海の上を走るとき波の形が魚になった、あの魚たちに似てる

打ちっぱなしのコンクリート壁がシンプルでかっこいい

館内も、打ちっぱなしのコンクリート壁で無駄がなくスッキリ、シンプルモダンでかっこいい

「第7回鋸山美術館コンクール展」開催中

訪問当時は、地元の「第7回鋸山美術館コンクール展」が開催されていました

コンクール作品だからか、館内はほとんど撮影可です

受賞作品の数々

鋸山美術館大賞や金賞、銀賞、銅賞など各受賞作品が展示されていました

銀賞のねこちゃんがかわいい

コロナ禍から着想を得た作品もちらほらあって、この時代ならではですね

<「第7回 鋸山美術館コンクール」展開催情報>

■会期:2022年1月2日(日)~4月10日(日)

(前期2022年1月2日(日)~2月20日(日)、後期2022年2月23日(水祝)~4月10日(日) ※展示入替えのため、2月21日(月)と22日(火)は休館)

■開館時間:10:00 ~17:00 (入館受付16:30まで)

■休館日:火曜日

■入館料:一般800円、中高生500円、小学生以下・障害者手帳をお持ちの方無料

3-2 別館・鋸山資料館概要

鋸山美術館から徒歩1分のところにある「別館・鋸山資料館」

徒歩1分のところに誕生した「別館・鋸山資料館」

なお、こちらの見学は別途300円(中高生150円、小学生以下無料)の入館料が必要

「金谷ダイヤモンドパス」には含まれなかったので、両館共通パスの差額を支払いました

今回はこの資料館の方が本命だったので、まぁ仕方ない

鋸山振興プロジェクトにより完成した「鋸山資料館」by 鋸山公式サイト

この別館の鋸山資料館は、鋸山振興プロジェクトの一環として2020年6月に新設された資料館

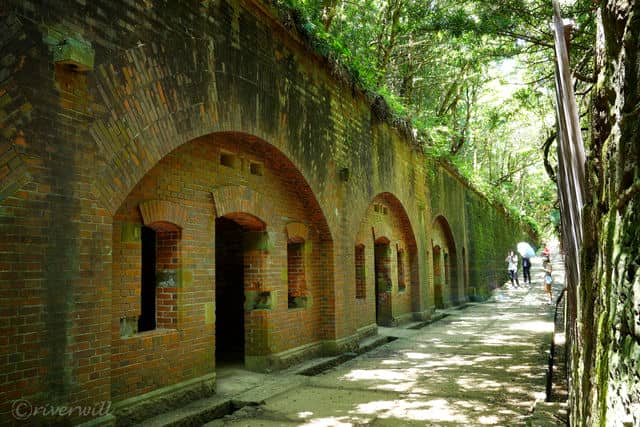

資料館に使われたのは、国登録有形文化財にも指定された房州石による古い石蔵

貴重な文化財かつ鋸山の貴重な資料も展示されているのに、美術館の奥庭にあって、とてもひっそりと地味にたたずんでいるので、なんだかもったいない

国登録有形文化財に指定された由緒ある石蔵の扉

石蔵を回り込むと、歴史を重ねた重厚な扉がお出迎え

ここ、あまりにもスペースが狭くて、一眼レフの広角レンズを持ってしても正面からの全景が撮影できない

石切職人の末裔「のこ・のこた」くんがひたすら喋りまくる

扉の先には、石切職人の末裔とされる「のこ・のこ太館長」がお出迎え

のこ太館長は、お客さんがたとえ一人もいなくても、ひたすら喋り続けてるおしゃべり好き

趣味:房州石の観察(←さすが末裔!)

特技:おしゃべり(←やっぱり!)

お誕生日:3月29日

好きな食べ物:アジフライ(←地元愛)

好きな言葉:七転び八起き(←ロボットだから?)

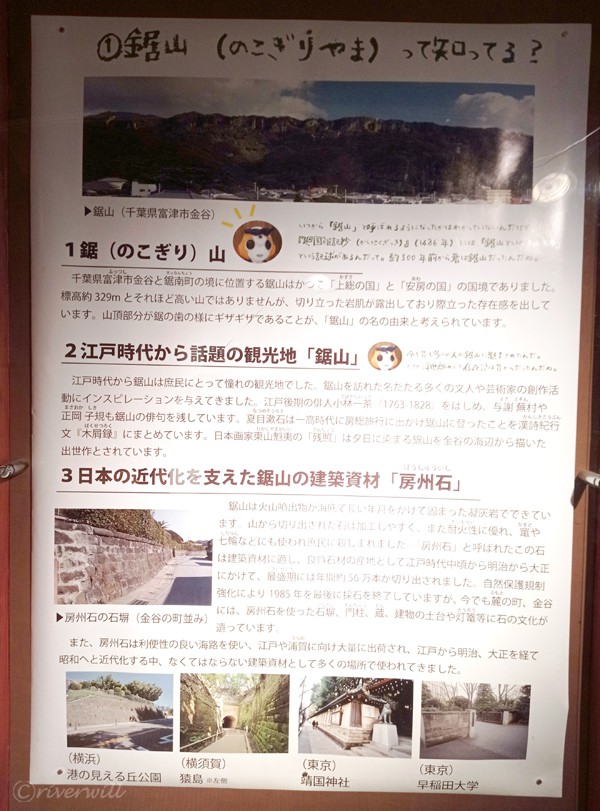

1階は映像とパネル展示で鋸山の石切の歴史を学ぶ

蔵の中は1階と2階に分かれていて、1階は映像と展示パネルで鋸山の石切の歴史を学習、2階は鋸山関連の情報が展示されています

できれば、鋸山登る前に読んでおきたい予備知識が満載

鋸山ロープウェーにも資料コーナーがありましたが、こっちの方がやはり詳しい

ただ、蔵の中はとても狭いので大勢で一度に入れません(このときはわたし一人でしたが)

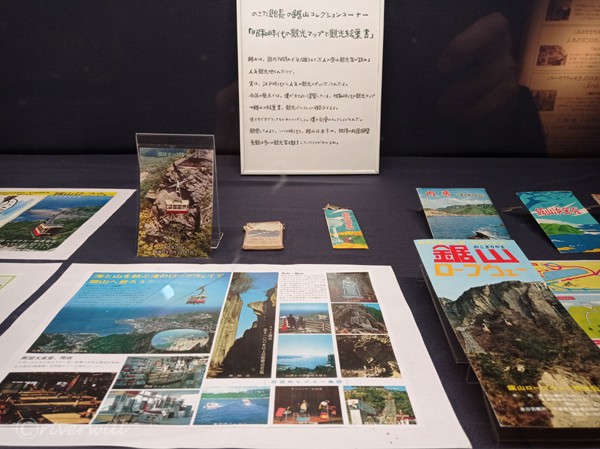

2階は鋸山観光と石切の歴史を学ぶ

2階には、なつかしい鋸山の観光パンフやはがきなど貴重なコレクションの数々

また、鋸山最後の石屋として名を残した「芳家石店(よしげせきてん)」が実際に使っていた道具や当時の貴重な写真資料、房州石に関する貴重な資料などを展示

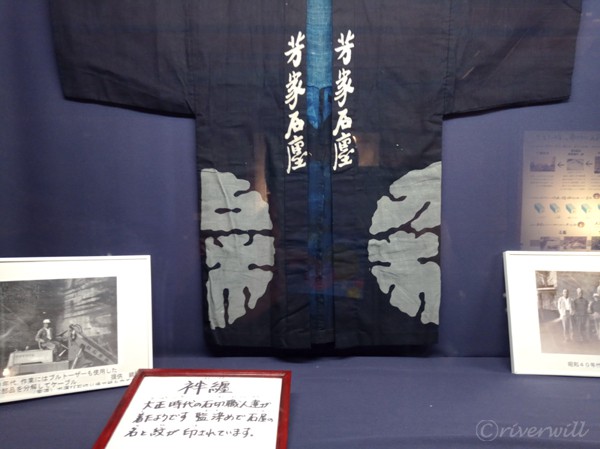

大正時代の石切職人たちが実際に来た袢纏(はんてん)

これは芳家石店の職人が実際に着用していた袢纏(はんてん)

大正時代のもので、藍染で石店の銘と家紋が記されています

房州石の重さを体感(約10kgで)

床には、実際の房州石の重さを体験できるサンプルを用意

でも、説明板には「尺三サイズ(たて26cm×ヨコ29cm×奥行き82cm)」とあるので、おそらくこのバッグに入っている10kgはその3分の1程度の重さ

10kgでも重いと感じるのに、昔の人達は(特に車力と呼ばれた女性たちは)これをいくつも運んでいたなんて、本当に力持ちだったんだなぁと実感

日本大学の学生さんが作った鋸山を再活用した宿泊施設プラン

これは2階の入口に展示されていた作品

説明を見ると、日本大学生産工学部建築学科の学生さんが作った、鋸山再利用における宿泊施設の理想計画らしい

崖のくぼみをうまく活用した、斬新かつスリリングな全面ガラス張りの客室デザイン

個人的にはフィリピンで見かけたハンギングコフィン(棺を崖に吊るす風葬風習)の雰囲気にちょっと似てるなぁなんて思いつつ、

実際、こういうタイプのホテルはヨーロッパの山岳地帯に存在した気がするので、万が一実現したら面白いかも

(まぁ、鋸山が日本遺産に指定されたら難しいでしょうが)

****

というわけで、次回は「金谷ダイヤモンドパス」のおまけで付いていた商品券を使って楽しむ「その4 お食事とショッピング編」に続きます

つづく

fa-arrow-circle-o-down「その1 久里浜~金谷港編」「その2 鋸山登山編」「その4 食事・ショッピング編」はこちら

fa-arrow-circle-o-down「その5 恋人の聖地・石のまち金谷編」は鋭意作成中!

fa-arrow-circle-o-down「Twitter編」も併せてお楽しみください